写字楼办公怎样通过开放式休憩区激发团队互动活力

更新日期:

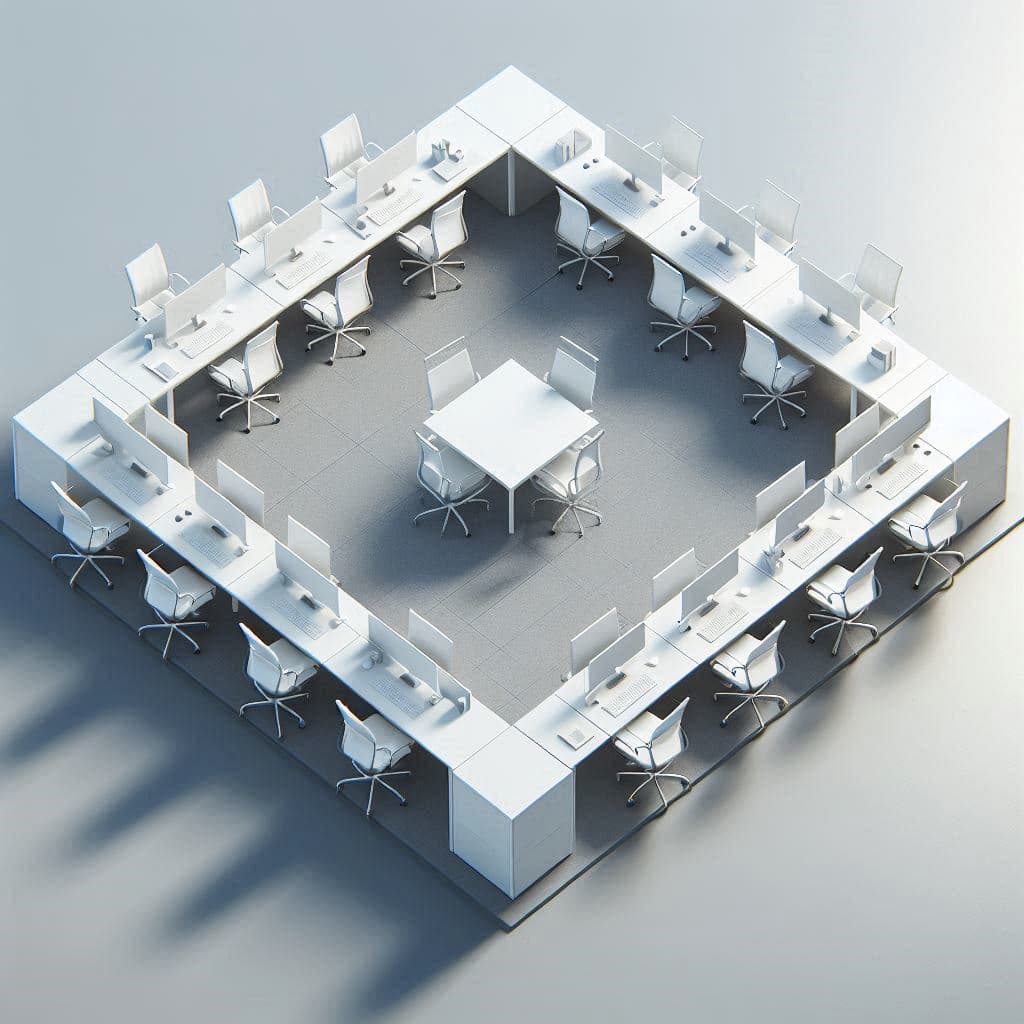

在现代办公环境中,传统的封闭式工位逐渐被更具灵活性的设计取代,其中开放式休憩区成为提升团队活力的重要元素。这类空间不仅打破了物理隔阂,还通过轻松的氛围促进员工之间的自然交流。研究表明,非正式的互动往往能激发更多创意,而精心规划的休憩区正是实现这一目标的有效载体。

开放式休憩区的设计需要兼顾功能性与舒适性。例如,在青创园龙华汇的办公空间中,设计师通过模块化沙发、可移动桌椅和绿植墙的组合,打造了一个既能放松又能协作的区域。这种布局允许员工根据需求自由调整空间用途,无论是临时讨论项目还是短暂休息,都能找到合适的场景。柔和的灯光和自然材质的运用进一步降低了环境压迫感,让人更愿意停留。

除了硬件设计,休憩区的定位也至关重要。将其设置在办公区的中心或交通节点上,可以增加员工的偶遇概率。例如,将咖啡吧与休息区结合,利用人们对饮品的自然需求创造接触机会。这种无压力的互动场景中,跨部门沟通的壁垒更容易被打破,从而催生更多跨界合作的可能性。

为了最大化休憩区的价值,企业可以引入轻量化的活动策划。每周一次的即兴分享会或主题茶歇,能够为员工提供非正式的展示平台。这类活动无需复杂筹备,却能有效拉近团队成员距离。某科技公司曾通过“15分钟创意角”活动,让不同岗位的员工轮流分享行业见解,最终促成了三个新项目的内部孵化。

数字化工具的巧妙融入也能提升空间活力。在休憩区设置可书写的电子屏或创意便签墙,鼓励员工随时记录灵感。这些内容经过沉淀后可能成为团队的知识资产。同时,通过传感器收集空间使用数据,能够帮助管理者优化区域配置,比如调整高峰时段的座位数量或改进功能分区。

值得注意的是,开放空间的管理需要把握平衡。过度设计可能导致员工因担心打扰他人而回避使用,因此要保留一定的私密角落。采用声学优化材料控制噪音,或设置可预约的半封闭舱体,都能让员工在开放与独处间自由切换。这种灵活性往往比单纯的开放更能提升空间利用率。

从企业文化层面看,休憩区的价值需要通过制度保障才能真正释放。允许员工自主安排部分工作时间在休憩区完成,或明确将非正式交流纳入绩效考核的加分项,都能传递鼓励协作的信号。当管理层率先使用这些空间进行非正式会议时,更能消除员工的顾虑。

最终,一个成功的开放式休憩区应当成为办公生态的有机组成部分。它不仅是物理空间的改造,更是工作方式的革新。通过持续观察员工行为并迭代设计,企业能够打造出真正激发创造力的活力枢纽,让团队互动从被动要求变为自然发生。